心臓病の外科治療

2015年09月16日 手術等

心臓病の外科治療

国立循環器病研究センター心臓外科部長 藤田知之

冠動脈バイパス手術日本人の死因の第2位は心臓病で、年間6万人が心臓手術を受けています。なかでも冠動脈バイパス手術は数が多く、これは天皇陛下も受けられた手術です。

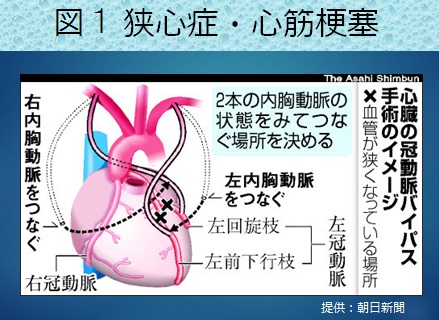

この冠動脈バイパス手術は、心臓の筋肉に血液を送っている冠動脈が狭くなったり詰まったりして、心臓の筋肉に血液が行かなくなる狭心症、心筋梗塞に対して行われる治療で、血管が狭くなっている部分の先に新しい血管をつないで血液がたくさん流れるようにします。

狭心症、心筋梗塞には、薬の内服やカテーテル治療も行われますが、高度な病変に対しては外科治療の冠動脈バイパス術が最も適した治療法です(図1)。

現在、この手術は心臓を動かしたまま手術を行うことが主流で、バイパスの材料(グラフト)として動脈を多用し、また、脳梗塞を起こさないように工夫しながら行うのが最先端の治療法です。さらに最近は、ロボットを使った手術も行われています(図2)。

現在、この手術は心臓を動かしたまま手術を行うことが主流で、バイパスの材料(グラフト)として動脈を多用し、また、脳梗塞を起こさないように工夫しながら行うのが最先端の治療法です。さらに最近は、ロボットを使った手術も行われています(図2)。

弁膜症手術

最近は、大動脈弁狭窄症と僧帽弁閉鎖不全症の手術も多くなってきました。

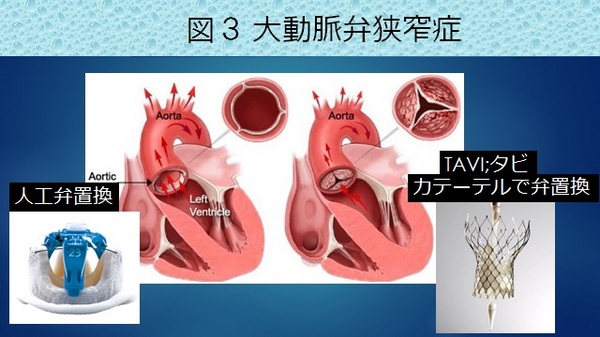

大動脈弁狭窄症は、心臓の出口、心室から大動脈へと全身に血液を送るところにある弁が硬く狭くなるもので、心臓が一生懸命動いても出口が狭いため、血液が身体にあまり行かなくなります。加齢や動脈硬化によって起こるので、高齢化が進むと増える病気であり、現在、年間1万人以上の人が弁置換術を受けています。

最近は、TAVI(タビ)というカテーテルを使って大動脈弁を置換する手術も数多く行われています。今のところ、限られた施設でしか行われておらず、まだその耐久性もわからないので、60代、70代の人にはあまり適していませんが、「切らずに治す」ことのできる低侵襲の治療なので、80代以上の方には向いている治療法です(図3)。

僧帽弁は左心房から左心室に血液を送る弁で、いわば左心室の入口の弁ですが、僧帽弁閉鎖不全症はここのたがが外れて血液が逆流する疾患です。40代、50代の働き盛りに多く、突然起こるのが特徴です。そして、発症に気づかず、「身体がしんどいなあ」と気づいたときには病状は進行していることが多いです。

僧帽弁は左心房から左心室に血液を送る弁で、いわば左心室の入口の弁ですが、僧帽弁閉鎖不全症はここのたがが外れて血液が逆流する疾患です。40代、50代の働き盛りに多く、突然起こるのが特徴です。そして、発症に気づかず、「身体がしんどいなあ」と気づいたときには病状は進行していることが多いです。僧帽弁閉鎖不全症は、弁置換をせずに、自分の弁を温存し修復することも可能です。また、ロボット手術やMICS(ミックス)と呼ばれる低侵襲手術により、小さな目立たない手術跡にもすることができます(図4)。

ただし、昨今の内視鏡手術のニュースにあったように、単純に、「低侵襲手術=安全」ではありません。私たち外科医は、「低侵襲手術=安全」とするべく、血のにじむようなトレーニングを積み、患者さんのためにという初心を忘れてはいけないことが大切だと思っています。また手術では、チームで助け合い補い合うチーム医療も大変重要です。

ただし、昨今の内視鏡手術のニュースにあったように、単純に、「低侵襲手術=安全」ではありません。私たち外科医は、「低侵襲手術=安全」とするべく、血のにじむようなトレーニングを積み、患者さんのためにという初心を忘れてはいけないことが大切だと思っています。また手術では、チームで助け合い補い合うチーム医療も大変重要です。心臓移植

重症心不全の治療において、薬でも手術でも治らない場合、心臓移植または人工心臓が選択されます。

心臓移植は「無償の愛」によって支えられています。移植医療とは、目の前の患者さんを助けるだけでなく、ドナーとその家族が、もっとも困難な時期に「誰かの役に立ちたい」と思う気持ちで決断された遺志を継ぐ治療です。ふたりの気持ちを繋ぐ医療で、やりがいのある仕事です。

(2015年4月26日 第79回日本循環器学会学術集会市民公開講座「知って得する心臓病の知識」より)

2015.9.15掲載

2015.9.15掲載